平成の大合併前までは、七尾までの区間で、沿線に2つしかなった市の代表駅で、特急列車もすべて停車します。かつては三明までの北陸鉄道能登線が発着しており、また、氷見線が延伸される計画もあったなど、交通の要衝にある駅でもあります。

ホームの様子。

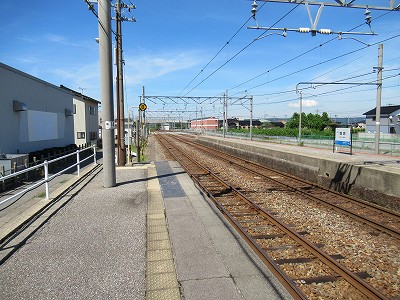

南羽咋・津幡方面を望む。

千路・七尾方面を望む。

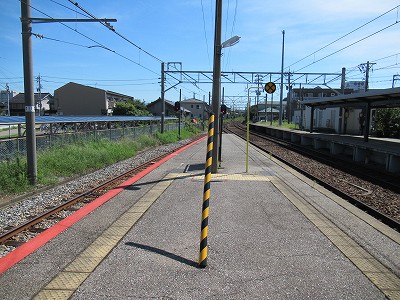

1番のりば南羽咋駅側から見たホームの様子。

1番のりば駅舎付近。

ホームから見た改札口。

ホームに飾られた砂の像。

1番のりばの番線標と跨線橋入口。

1番のりばの番線標。

1番のりばから見た2番のりばの跨線橋下と、ホームの低い部分のレンガ積み。

1番のりばの千路駅側。

貨物ホームだったところと思われるところ。線路が残っている駅が多いですが、この駅は雰囲気を残しながら、舗装されてた通路になっています。

1番のりば駅舎側の跨線橋下の絵。

跨線橋階段から1番のりばを見おろしたところ。

跨線橋内の様子。

跨線橋から見た南羽咋駅側。

跨線橋から見た千路駅側。

跨線橋にある2・3番のりばの案内。

2・3番のりばへの跨線橋の内、千路駅側はすぐに階段があるのではなく、少し平坦な部分が続きます。

2・3番のりば千路駅側の跨線橋入口。

2・3番のりばの千路駅側。この駅の3番のりばは両側の先端が細くなっているのが特徴です。

特急列車の乗車位置案内。

古い乗車位置案内と新しい乗車位置案内。かつては大きめの物でした。

跨線橋下の絵。また、1番のりばの下は、2・3番のりばと違い、レンガ積みではないようです。

2・3番のりばの番線標。

2・3番のりばの南羽咋駅側、上屋付近。

2・3番のりばの南羽咋駅側。

2・3番のりばから見た駅舎。

2・3番のりばから駅舎とは反対側、東口への通路。

東口へ降りていくところ。

東口の改札内から。

東口の改札口と待合室。

東口の駅舎。

東口の駅横。

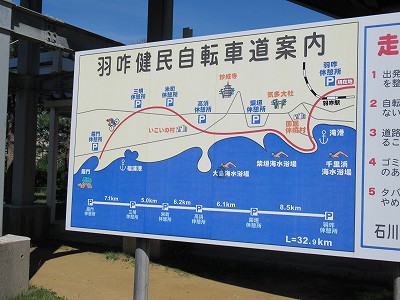

東口の駅舎横。ここから、旧北陸鉄道能登線の廃線跡を利用した自転車道が始まります。

自転車道の案内。廃線跡は三明までですが、自転車道は巌門まで続いています。

東口から見た特急列車と普通列車が停車するところ。

東口付近から見たホーム。

その自転車道を少し通ります。子浦川を渡ります。

子浦川上流方向。

この先、七尾線は水田地帯を通り千路駅の方向へ、また自転車道は七尾線をオーバークロスしますが、県道232号線を使って線路を渡ります。

七尾線をオーバークロスする県道232号線。

県道232号線から見た羽咋駅。

駅舎側に渡ったあと、子浦川と長者川が合流するところ。なお、この子浦川はその少し下流で羽咋川と合流することになります。

長者川の方向。この長者川沿いに進んで羽咋駅駅舎へ進みます。

羽咋駅への道。

その道沿いに長者川が流れています。

その橋を渡ると羽咋駅に到着します。

羽咋駅への橋から見た長者川。

橋付近の様子。

駅への橋からみた長者川の上流方向。

また、その橋から駅と反対側へ行くと、商店街があります。

羽咋駅駅舎へ。

駅舎内の様子。

駅前への様子。

七尾方面へのバス停

羽咋市のバスのバス停。かつては北鉄バスだった路線もあります。

バス停と地下道。

駅舎横から見たホーム。

バスのりばと駅前。

駅前を過ぎて、長者川を渡るところ。

かつてのトーカマート・マルシェの建物が駅近くにあります。後から詳しく見ます。

しばらく進みます。

しばらく進んで交差点へ。

羽咋郵便局のそばを通ります。道路標識から見ると富山・氷見方面の案内がされていて、かつては国道415号線だったところです。

トーカマート・マルシェの建物の横を通ります。

羽咋駅の方向を見おろしたところ。

一旦駅前近くへ戻り、トーカマート・マルシェの建物だったところへ。

その付近の様子。

駅前の方向。

駅前へ。

駅前にある小道。神社への入口のようです。

長者川を渡って神社に至ります。

その橋の下には小舟が停まっていました。

駅前の様子。

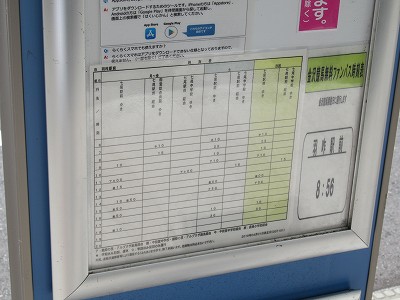

2019年では羽咋市のバスになっていますが、この当時は北鉄グループのバスだった神子原方面のバス時刻(氷見線のルートとして想定された方向)。2019年より1本多いようです。

東口の駅舎と自転車道。

停車する特急列車。

特に、この駅に関しては2003年に撮ってあったものと大きな違いが2019年撮影分から見ることができなかったのですが、ペリカン便の看板があるというのがその当時と2019年の違いです。